保育重點

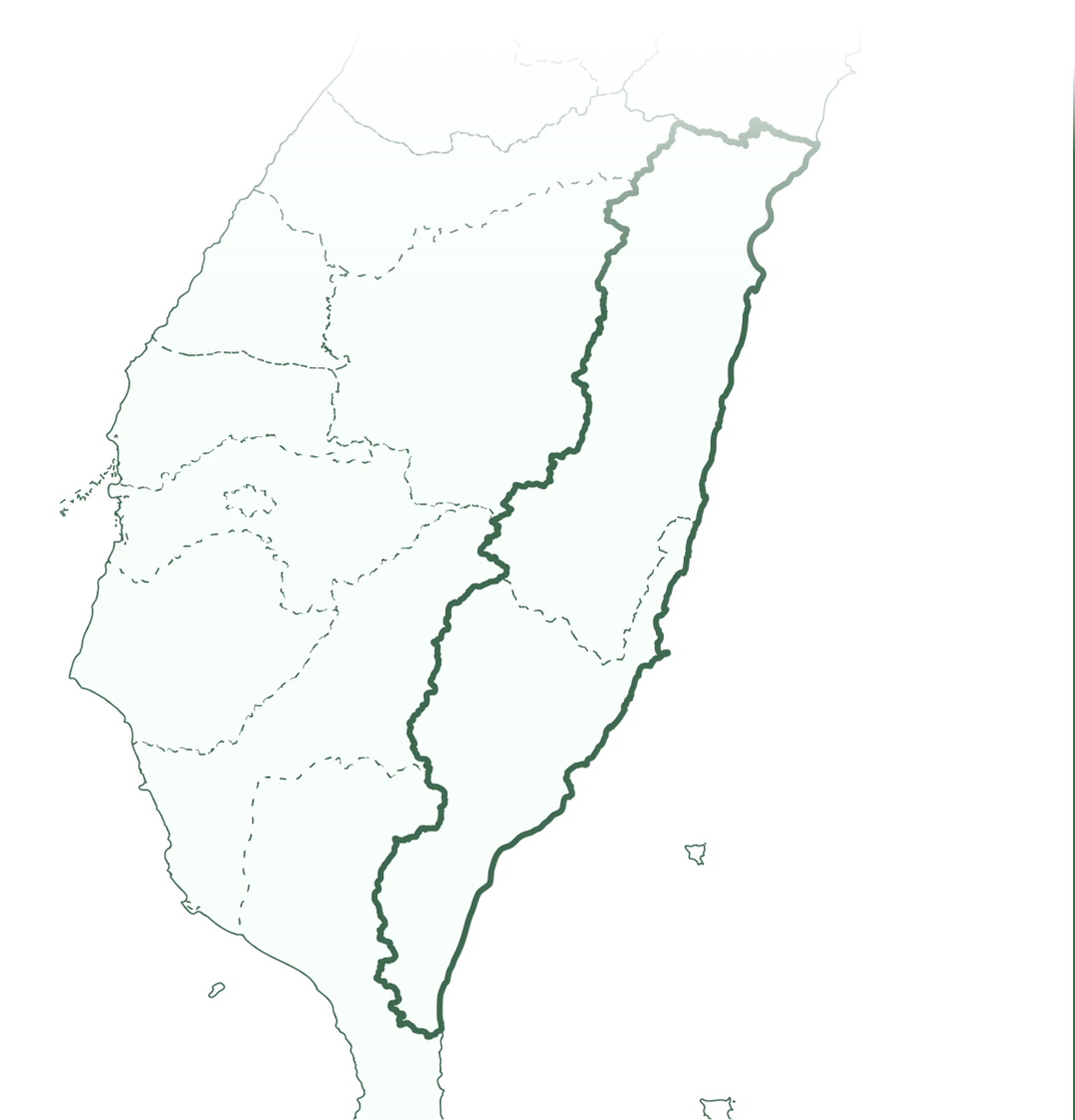

- 建立及維持連結縱谷東西兩側森林之生態廊道

- 維持河口濕地環境及溪流洄游廊道串聯

- 移除入侵種如銀合歡、刺軸含羞木,以生態造林恢復熱帶季風林

- 社區協力維護里山環境與臨海水梯田

關注動物

食蟹獴、熊鷹、臺灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、麝香貓、臺灣野山羊、黃魚鴞、臺灣水鹿、彩鷸、魚鷹、環頸雉、八色鳥、烏頭翁、小燕鷗、水雉、遷徙性水鳥(包含鷺科、雁鴨科、鷸鴴科等水鳥)、鎖鍊蛇、食蛇龜、柴棺龜、金線蛙、臺東間爬岩鰍、菊池氏細鯽、高體鰟鮍、中華鱉、鎖鍊蛇、菊池氏細鯽、高體鰟鮍、日本鰻鱺、紅鰭韌鰕虎、日本瓢鰭鰕虎、兔頭瓢鰭蝦虎、環帶黃瓜蝦虎、陸蟹(如林投攀相手蟹、庫氏擬相手蟹、短足針肢蟹)

關注植物

臺灣火刺木、臺東鐵桿蒿、赤箭莎、克拉莎、臺灣菱、銀穗湖瓜草、滿江紅、大葉石龍尾、石龍尾、四角藺、擬紫蘇草、虻眼草、羅山腹水草、石蟾蜍、鹵蕨、葉氏坡油柑、水社擬茀蕨、蔓蘘荷、五蕊石薯、土城飄拂草、胡麻草、花蓮鐵莧、異萼挖耳草、寬葉毛氈苔